An St. Lucia hatten wir negative Erinnerungen und ein von unerfreulichen Nachrichten geprägtes Bild. Die Insel stand lange im Ruf von häufiger und schwerer Kriminalität, was im Doyle zur Empfehlung führt, nachts beim Schlafen die Luken abgeschlossen zu halten. Nur schon der Gedanke an solche Nächte lässt uns in Schweissausbrüchen baden, ganz zu schweigen vom mulmigen Gefühl dabei. Getreu unserem Motto, dass es genug schöne Orte auf dieser Welt gibt, ohne dass man in problematischen Gebieten rumhängen muss, waren wir deshalb im Mai an St. Lucia und den Grenadinen vorbei gesegelt.

Ok, der andere Grund war auch unsere Hoffnung, Tobago zu erreichen. Aber das steht auf einem anderen Blatt, bzw. in einem anderen Blogbeitrag. Ein uns ebenso wichtiger Grundsatz ist aber, dass wir uns gerne selbst ein Bild von Orten machen wollen. Zudem waren unsere St. Lucia-Erfahrungen auch schon wieder eine Weile her und auch der Doyle schwächt sein früher scharf negatives Bild inzwischen deutlich ab. Ein Blick ins Caribbean Safety and Security Net (CSSN), in dem alle Schreckensmeldungen über kriminelle Vorfälle in der Gegend zusammengefasst werden, zeigte ironischerweise gerade in diesen Tagen einen Raubüberfall mit Körperverletzung auf einen Ankerlieger an – aber auf Tobago, nicht St. Lucia.

Los gings deshalb morgens früh von der schön dramatischen Chateaubelair-Bucht auf St. Vincent in Richtung Norden.

Auf den ersten Meilen im Lee der hohen Insel war motoren angesagt. Zudem warnt Doyle an der Nordspitze von St. Vincent vor dem auch in den Kanaren gut bekannten Venturi-Effekt, gekoppelt mit einer „unmöglichen“ See. Vorsichtig setzten wir deshalb an der Ecke erst mal das Gross mit zwei Reffs und rollten nur ein kleines Bisschen Genua aus, und schon waren wir wieder gehörig am Holpern. Tatsächlich baut sich dort bis recht weit hinauf eine unangenehm unübersichtliche Kabbelsee auf, die in Kombination mit dem inzwischen gewohnten Am-Wind-Kurs für viel Salz an Bord und gebremste Tempi sorgte. Aber sea magiX lässt sich da nur wenig Demotivation anmerken. Ein wenig stampfen, viel schütteln, gelegentlich mit grossem Krach in das Wellental donnern und dann wieder hinauf ziehen – so suchte sie sich ihren Weg ins ruhigere Wasser in einigen Meilen Abstand vom Nordkap von St. Vincent.

Es reichte nicht ganz mit dem Am-Wind-Kurs und wir mussten sogar einen Kreuzschlag machen, aber erreichten trotzdem die Bucht von Soufrière mit ihren beiden markanten Pitons schon bald nach dem Mittag.

Der Meeresgrund fällt in dieser Bucht relativ nah am Ufer schon steil ab. Zudem gilt die Region als Marine Park. Das heisst, ankern ist hier verboten und man muss die vom Marine Park zur Verfügung gestellten Bojen benützen. Ich hatte mir angesichts der Hochsaison und der Tatsache, dass die ARC vor wenigen Tagen auf St. Lucia angekommen war, schon ausgemalt, dass es schwierig sein könnte, eine freie Boje zu finden. Aber weit gefehlt – schon von weitem konnten wir einige freie Bälle sehen.

Wie auf Dominica haben sich auch auf St. Lucia in Soufrière die Boat Boys inzwischen organisiert und die Soufrière Yachting Association gebildet. Doyle empfiehlt, sich mit einem SYA-Mitglied vorgängig in Verbindung zu setzen und dann alle anderen Boat Boys mit dem Hinweis auf diese Verbindung abzuwimmeln. Gewappnet mit Justin’s Name und WhatsApp-Nummer wollte ich deshalb beim Herannahen des ersten Dinghys genau so vorgehen. Und machte gleich mit dem ersten Satz den ersten Anfängerfehler. Da unsere Simkarte keine Verbindung aufbauen konnte, hatte ich Justin nicht vorher erreicht. Und sagte deshalb dem jungen Mann im Aufblasdinghy, der nach dem Foto im Doyle zu schliessen sicher nicht Justin war, „We’re looking for Justin“. Der Junge – clever und schnell – reagierte sofort und sagte „That’s great – I am Justin!“ 😊😊. Als er unsere ungläubigen Gesichter sah, besserte er noch schnell nach: „Justin’s family“… Naja, reingefallen! Aber Clive (wie er wahrscheinlich wirklich heisst) hatte ein Gummiboot, was für ihn sprach (und nicht ein Hartschalenboot wie die etablierteren SYA-Mitglieder), und auch sonst hatte er sich bemüht, um seine Dienste bei uns anbieten zu können, und so wurden wir eben bei ihm zu Kunden und nicht bei Justin. Wir bezahlten ihm die 20 ECD (ca. 6.3 CHF) fürs Helfen beim Bojenpicken (der Skipper zähneknirschend, weil wir das eigentlich problemlos auch ohne Hilfe schaffen, wenn nicht ein Dinghy im Weg ist) und verhandelten später am Nachmittag mit ihm für einen Ausflug am nächsten Tag. Als wir bei 350 ECD für eine kombinierte Tour mit dem Tet Paul Nature Trail Hike und zu den Piton Falls angelangt waren (nach einem Start bei 600 ECD), hatte er mein Herz erweicht und wir schlugen ein. Der Skipper grummelte zwar noch immer, aber schickte dann mich voraus für die Verhandlungen… da musste er dann halt auch das Ergebnis akzeptieren. 😉

Weil wir schon so früh angekommen waren, reichte es sogar noch fürs Einklarieren. Am Dinghydock wurden wir freundlich vom Security Menschen dort begrüsst und bekamen gleich den Weg gezeigt zu Customs und Port Authority. Auch dort war der alleine in seinem grossen, gekühlten Büro sitzende Beamte sehr freundlich. Er meinte, die Schweiz sei ein schönes Land und als ich fragte, ob er denn schon mal da gewesen sei, war die Antwort „nein, nur auf Instagram“. Die Welt ist wirklich ein kleines Dorf geworden. Und das Bild, das viele von uns von anderen Weltgegenden haben, baut auf nur wenigen, speziellen Informationen auf – was bin ich froh, dass ich mir weiterhin wenigstens von einigen Ecken dieser Welt ein eigenes Bild machen kann. Auch wenn der freundliche Customs Officer mit seiner Einschätzung der Schweiz als schönes Land ja auch meiner Ansicht nach überhaupt nicht falsch lag. Nach den Customs mussten wir noch einen Health Report ausfüllen (diesmal ungekühlt, aber nicht minder freundlich), und die Einreisegebühr von 35 ECD bezahlen, dann gings weiter zur Immigration, die im Polizeigebäude ist. Dort standen wir plötzlich – eine Stunde vor der Schliesszeit – vor verschlossener Türe. Die Polizistin nebenan meinte, der Immigration Officer sei nur schnell zur Apotheke gegangen und komme gleich wieder. Vom Dinghy Dock im Schatten gegenüber kam freundliches Rufen: der Security-Mann winkte uns zu sich, damit wir im Schatten warten konnten. Fröhliches Geplänkel im Schatten – unser Bild von St. Lucia befand sich in der Revision. Nach einer halben oder vielleicht auch einer Dreiviertel-Stunde war auch der Immigration-Beamte wieder zurück (die Apotheke liegt genau gegenüber einer Bar – wo er wirklich war bleibt wohl sein Geheimnis), wir bekamen unsere Stempel in die Pässe, und gut ist.

Ein wenig über den um diese Zeit eigentlich längst geschlossenen Markt streunen und danach ein kaltes Piton-Bier mit einem Snack (der sich als ausgewachsenes Menü entpuppte) in der Balkonbeiz mit Blick auf die an ihrer Boje tanzenden sea magiX genossen – ok, St. Lucia zeigt sich von seiner besten Seite.

Am nächsten Tag gings früh los – wir hatten mit Clive auf 08:30h am Dinghy Dock abgemacht. Unser Fahrer hiess Nano, war etwa 30-jährig und hatte früher einerseits als Guide und andererseits im Sugar Beach Resort gearbeitet. Er erteilte bereitwillig Auskunft auf alle unsere Fragen und bemühte sich auch sonst darum, Clive’s Versprechen zu erfüllen.

Steuern bezahlen auf St. Lucia nur jene, die einen Government-Job haben, oder bei einer der (wenigen) Grossfirmen im Land arbeiten. Die allermeisten Menschen auf St. Lucia leben vom Tourismus in wenig regulierten Arbeitsverhältnissen und arbeiten somit schwarz. Die Regierung finanziert Infrastrukturprojekte via Schulden und Schenkungen; kürzlich sei ein Minister aus Taiwan da gewesen und habe der Insel 120 Mio USD geschenkt. Nano: ja, sie werden irgendwann etwas im Gegenzug dafür wollen, aber er wisse nicht recht, was das sein könne.

Schulgeld muss auch für Preschool und Primary School privat bezahlt werden. Wer studieren wolle, müsse ins Ausland. Viele gingen nach Kuba, aber weil man zuerst 2 Jahre lang die Sprache lernen müsse, dauere das 7 Jahre und sei sehr teuer. Lehrer-, Polizisten- und andere Government-Jobs seien aber günstiger zu haben, weil die Ausbildung auf der Insel stattfinden könne. (Aber auch privat finanziert werden muss.)

Ein Social Security System gebe es nicht (wie auch, wenn keine Finanzierung dafür stattfindet?). Während Covid habe die Regierung versucht zu helfen, indem sie die Banken beauftragte, auf Zinszahlungen zu verzichten. Aber sehr viele Menschen hätten da ihr Zuhause verloren. Inzwischen habe man auch davon dazu gelernt und heute versuchten jene, die können, tatsächlich ein wenig zu sparen. Die Banken hätten aber auch dazu gelernt und würden heute viel mehr Sicherheit verlangen. Die Finanzierung für sein Taxi zu bekommen, wäre heute viel schwieriger, meinte Nano. Eine Familienwohnung in Soufrière koste etwa 800 ECD Miete pro Monat. Bei einem Monatsverdienst von ca. 1500 ECD. (Wobei wir mit unseren 350 ECD für den halben Tag da ja wohl doch sowohl ihm als auch Clive zu einem höheren Einkommen verholfen haben.) Wir hatten eine spannende Fahrt zum Ausgangspunkt des Tet Paul Hikes.

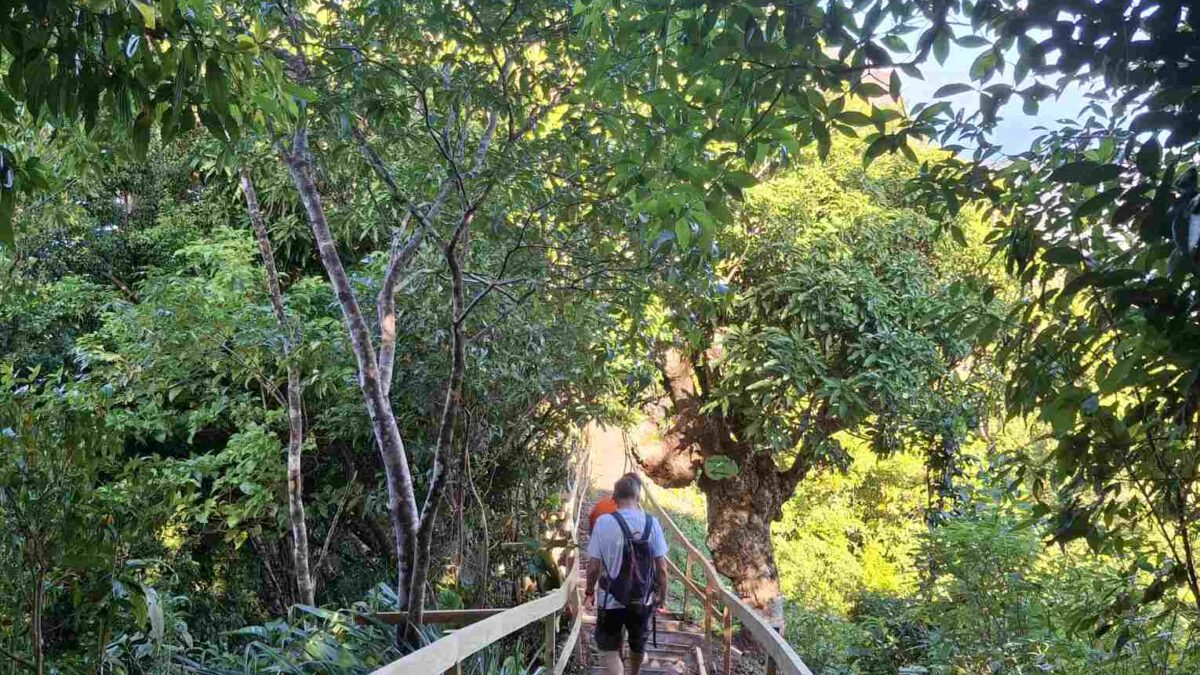

Dort bekamen wir Lenor (oder so ähnlich – ich konnte mir seinen Namen auch nach 2x Nachfragen nicht merken) als Guide und hatten auch mit ihm viel Glück. Begeistert gab er uns viel von seinem von den Grosseltern gelernten Wissen über die Pflanzen unterwegs weiter, wies uns auf die verschiedenen Arten von Luftwurzlern hin oder erläuterte, wofür man alles den reichlich vorhandenen Bambus auf der Insel verwendet. Nicht nur zum Bauen, sondern eben auch für Becher und Krüge, oder die jüngeren Triebe zum Flötenbauen. Und ja, er habe so eine und mache gerne Musik damit.

Wir konnten uns zwar nur einen Bruchteil dessen merken, was er uns alles erzählte und zeigte, aber hatten dabei viel Spass und freuten uns, so viel Neues zu erfahren. Nach ein paar enttäuschenden Guide-Erlebnissen auf Grenada und Dominica im Mai hat uns Lenore wieder mit dem Guide-System auf den Inseln hier versöhnt. Um den Weg zu finden hätten wir ihn sicher nicht gebraucht, aber die Informationen und Hinweise hätten wir dann eben auch nicht bekommen. Und auch nicht die etwas eigenwilligeren Stories, mit denen er uns beglückte. So meinte er zum Beispiel zu einer ausgewachsenen, grossen Agave „We call this a female character“ und wies dann auf die sehr spitzen und harten Blätter, aber auch auf die grosse Widerstandskraft und die unzähligen Einsatzmöglichkeiten der Pflanze hin. Hmmmmm, se non è vero è ben trovato. Oder seine Antwort auf meine Frage, wie man Plantains (Kochbananen) von Essbananenpflanzen unterscheiden könne: die einen Früchte würden aufwärts und die anderen abwärts wachsen. Er hat uns damit so verunsichert, dass wir danach intensiv nach abwärts hängenden Bananen Ausschau hielten, bevor wir uns mit Hilfe von Uncle Google eines Besseren belehren liessen. Darüber hat er wohl noch am Abend geschmunzelt! Vom Aussichtspunkt am Trail-Ende aus zeigte er uns auch weitere mögliche Hikes, bei denen man nebst den Pflanzen auch einiges an Tieren sehen könne: ein Hike zum Mount Jimmy, ein anderer zum Mount Tobacco. Auf die Piton Trails machte er mir wenig Lust: zum Petit Piton müsse man die zweite Hälfte klettern (definitiv nichts für mich) und am Gros Piton gehe es zwar ohne Klettern, aber sehr steil hinauf, man sei den ganzen Weg im Wald und der Weg werde von sehr vielen Touristen gemacht. Vielleicht dann mal wirklich einen der beiden weniger bekannten Hikes? Naja, wir haben uns die Infos jedenfalls gemerkt und wer weiss – vielleicht kommen wir ja im Mai 26 wieder hier vorbei.

Auch bei den Piton Falls waren wir früh genug dran, um noch vor den meisten anderen Besuchern (eines der kleineren Kreuzfahrtschiffe hatte morgens in der Bucht geankert) da zu sein. In so viel Süsswasser hatten wir schon lange nicht mehr geduscht, geschweige denn gebadet. Und: es war wirklich warm! Gemütlich suhlten wir uns in dem Luxus; ein Genuss!

Zurück in Soufrière gabs nochmals einen Besuch am Markt (gemäss Nano öffnet der Markt jeweils morgens gegen 4h schon und das meiste schöne Gemüse sei bis um 11h als wir am Rückweg waren schon weg), feinen grünen Salat und wieder ein paar Bananen kaufen, dann konnten wir zufrieden zu sea magiX zurückkehren und auch mit gutem Gewissen Clive die vereinbarten 350 ECD übergeben. Es war uns diese Ausgabe wert gewesen.

Nach dieser positiven Erfahrung von St. Lucia beschlossen wir, nicht wie geplant gleich nach Martinique durchzufahren, sondern auch unterwegs in der Anse la Raye oder in der Rodney Bay einen Zwischenhalt zu machen. Im Lee der Insel im ruhigen Wasser gings deshalb zuerst nur mit der Genua sehr gemütlich weiter. Der Schwell in der kleinen Bucht von Anse la Raye passte mir aber nicht, so dass wir dann doch noch das Grosssegel setzten und der Küste entlang nordwärts kreuzten. In Castries lagen zwei Kreuzfahrtschiffe, was die vielen überfüllten Ausflugskats erklärte, die uns entgegenkamen.

Die Rodney Bay ist gross und breit und die Ankerlieger verteilen sich dort auf die Bucht. Da ist viel Platz für viele Boote. Wir waren noch dran, bei langsamer Fahrt mit der Genua das Grosssegel zu bergen, da knallte es plötzlich an der Steuerbordseite: ein Junge auf einem Jetski hatte es geschafft, uns zu rammen. Mit grossen Augen suchte er sogleich das Weite. Des Skippers Bemühen, ihn zu verfolgen, war natürlich sinnlos – auch sea magiX kann der Wendigkeit und Geschwindigkeit eines Jet Skis nichts entgegensetzen. Zum Glück haben die Dinger einen Gummirand und das Rammen verursachte hauptsächlich Gummiabrieb an der Bordwand. Aber unsere Allergie auf die blöden Lärmgeräte vor allem in Ankerfeldern wurde durch diese Erfahrung nochmals angefacht. Vielleicht war es dem Kid und seinem Kumpel aber auch eine Lehre gewesen – jedenfalls sahen wir sie später nur noch weiter aussen, ausserhalb des Ankerfelds umherrasen. Wäre ja wünschenswert, dass sie etwas gelernt hätten.

Wir suchten uns einen Ankerplatz vor dem Strand, im Luv von Gros Ilet, in der Hoffnung, dort weniger Discomusik abzubekommen und ausserhalb des Weges zum Eingang in die Lagune zu liegen. Aber das war vergebliche Liebesmüh: abends kamen die Autos zum Strand und liessen ihre Boxen dröhnen, genau wie auf Trinidad: das ist wohl überall ähnlich hier.

Wir hatten aber einen wunderbaren, gemütlichen Segeltag gehabt und konnten den Sundowner im Cockpit auch trotz dem Boxendröhnen vom Land her geniessen, während der Himmel sein abendliches Farbenspiel vollführte. Was für ein Luxus, Weihnachten so verbringen zu können!